<前篇>

今と昔を結ぶまち、東銀座。まちや風景は変わってもそこで過ごした時間やかけがえのない経験はいつまでも心に残り続ける―

東銀座にゆかりのある方々に東銀座や銀座、築地などを含め、このエリアで過ごした想い出やこれから期待することなどを文や絵など形態にとらわれず、前篇・後篇として2回にわたり自由に綴っていただくエッセー企画「東銀座と私」。

その第11弾となる今回は、株式会社三菱地所設計で長年ご活躍され、GINZA KABUKIZA(歌舞伎座・歌舞伎座タワー)の設計に携わられた野村和宣さんに、まちの劇場として親しまれてきた歌舞伎座への想いや“記憶を守りながら、新しい歴史を作ること”への工夫や挑戦などについてご寄稿いただきました。まずは前篇をお届けいたします。

歌舞伎の殿堂「歌舞伎座」とまちの記憶

東銀座と聞いて、まず思い浮かべる建物といえば、やはり歌舞伎座ではないでしょうか。瓦屋根を大きく広げたその姿は、長い間このまちのシンボルであり続けています。私は、2013年2月に竣工した「第五期歌舞伎座」の設計に携わりました。その時間は、図面を引いたり現場に通ったりしながら、「どうすれば歌舞伎座らしさを守れるだろう」と考え続けた日々でした。

歌舞伎座は単なる劇場ではなく、人々が集い、笑い、涙を流し、思い出を刻んできた場所です。建物が変わっても、そこで過ごした時間や体験は人々の心に残り続けます。だからこそ、歌舞伎座は「まちの記憶そのもの」と言えるのかもしれません。

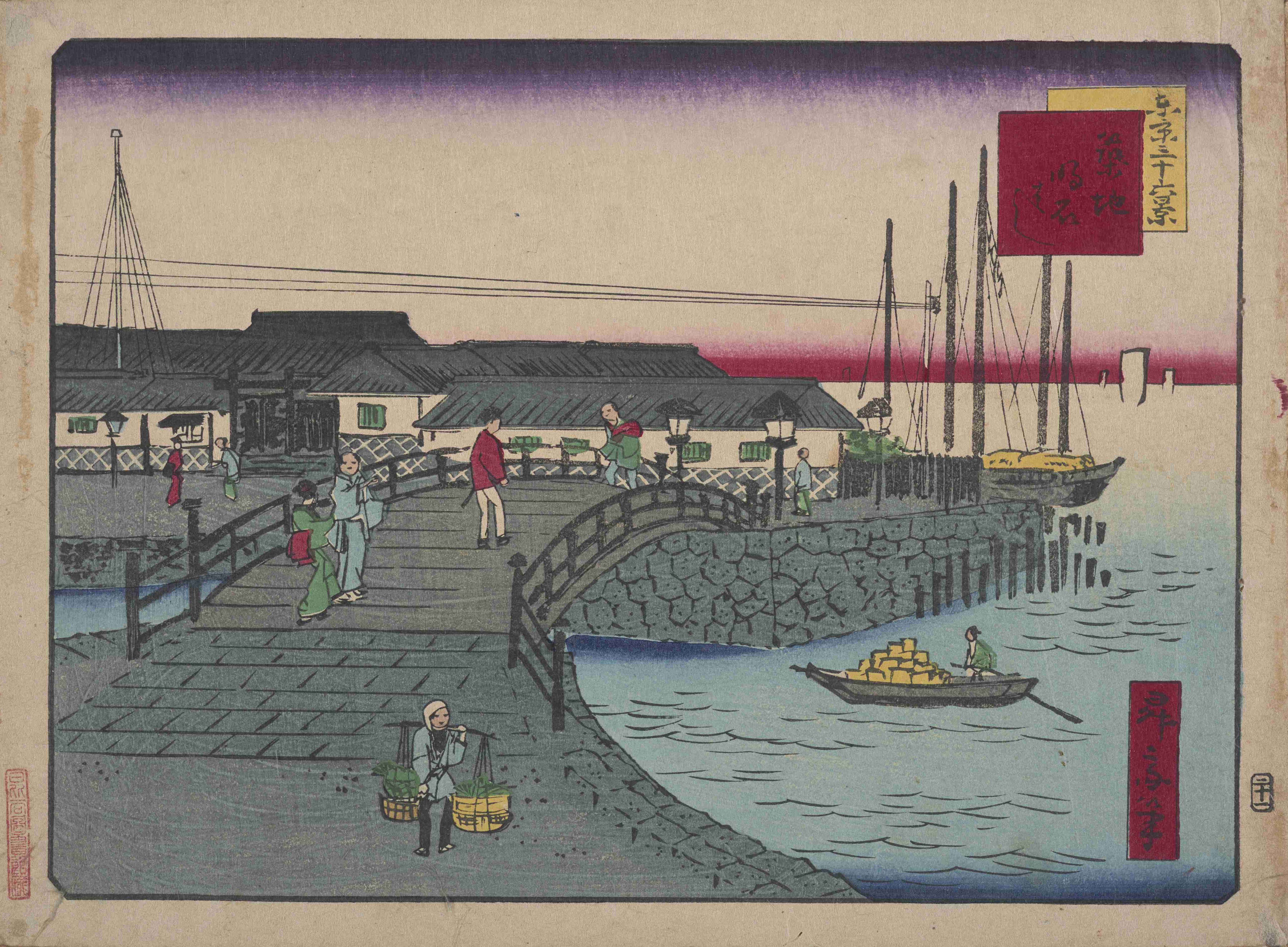

江戸時代から続く芝居街のにぎわい

今の歌舞伎座のある辺りは、江戸時代には「木挽町(こびきちょう)」と呼ばれていました。もともとは木を挽く職人の町でしたが、やがて芝居小屋が集まり、人々でにぎわう芝居街へと発展していきます。

芝居を観ながらそばや団子を味わい、芝居談義に花を咲かせる――そんな光景が、この土地には根づいていたのでしょう。そのにぎわいは、江戸の人々にとって日常の楽しみであり、このまちの誇りでもあったのだと思います。

やがて一度は芝居小屋が姿を消しましたが、明治になると再び劇場が建てられ、1889年に「歌舞伎座」(第一期歌舞伎座)が誕生しました。それ以来、歌舞伎座はずっと東銀座の顔であり続けています。

移り変わる歌舞伎座の姿

第一期歌舞伎座は洋風建築のような外観で、当時は「モダンで新しい」と評判だったそうです。しかし「やっぱり日本らしい劇場を」という声が高まり、第二期は純和風に。第三期は桃山様式の豪華なデザインとなり、第四期は戦後復興の象徴として多くの人に親しまれました。

特に最も長く活躍した第四期(1950〜2010年)は、多くの方の心に残っているのではないでしょうか。赤い柱と金の飾りに包まれた空間は、観客だけでなく、俳優や裏方、地域の人々にとっても「歌舞伎の殿堂」であり「自分の居場所」だったのだと思います。

設計者として考えた「記憶の継承」

第五期を設計するとき、私たちが一番大切にしたのは「様々な記憶をどうやって受け継ぐか」でした。便利にするだけでは、歌舞伎座らしさを失ってしまいますから。

たとえば玄関前の階段。完全に平らにする案もありましたが、「あの階段を上がると歌舞伎座に来た気持ちになる」という声がたくさん寄せられました。そこで段数を減らしつつも残すことで、バリアフリーと伝統を両立させることにしました。

また、内外装の装飾には第四期の部材を一部そのまま再利用しました。古材に刻まれた小さな傷や風合いも、歌舞伎座が歩んできた時間の証し。そうしたものを残すことで、多くの方に「帰ってきた」と感じてもらえたら、と願ったのです。

歌舞伎俳優が代々襲名して芸を磨くように、歌舞伎座もまた「継承と進化」を繰り返してきました。壊れても立ち上がり、形を変えても“歌舞伎座らしさ”を守り続けてきたのです。

設計に携わった私にとっても、この建物は「まちの記憶を受け継ぐ存在」だと感じています。そして、それを支えてきたのは、やっぱり地元の皆さんの日々の営みだったのではないでしょうか。

次回の後編では、この第五期歌舞伎座がどのように東銀座の未来を形づくっているのか、その物語をお話ししたいと思います。

(後半につづく)

<プロフィール>

野村 和宣 (のむら かずのり)

1964年生まれ。株式会社三菱地所設計にて長年活躍後、現在は神奈川大学にて建築学部建築学科の教授を務める。手掛けた主な作品は、日本工業倶楽部会館・三菱UFJ信託銀行本店ビル、JPタワー保存棟(東京中央郵便局舎)、三菱一号館美術館、GINZA KABUKIZA(歌舞伎座・歌舞伎座タワー)、京都ダイヤビル、旧名古屋銀行本店ビル、慶応義塾図書館旧館耐震改修など。主な受賞歴は、日本工業倶楽部会館・三菱UFJ信託銀行本店ビル(日本建築学会業績賞、日本建築学会作品選奨)、三菱一号館美術館(日本建築学会業績賞、BCS賞)、JPタワー(BELCA賞)、GINZA KABUKIZA(BCS賞)。著書に「生まれ変わる歴史的建造物 ~都市再生の中で価値ある建造物を継承する手法~」(日刊工業新聞社)がある。日本の村や街を歩き回る、Youtubeチャンネル「集落町並みWalker/Walk around Japan」も運営中。