11月18日は “電線の日”!

皆さんは電線の日(11月18日)をご存じでしょうか?

電線の日は、電線製造と電線の安定供給に携わる人々を応援する日、そして、毎日の生活を支える電線に気づいてもらうための日として、2018年に制定されました。

「11月18日は電線の日」は、様々な電線を表す(111)と、あらゆるものにつながる無限大(8)を意味しています。

その電線の日を記念して、東銀座エリア内に位置するコンワビル1階にてイベントも開催される予定ですので、ぜひチェックしてみてください。

今では暮らしに欠かせない電線ですが、その始まりはなんと中央区明石町でした。

黒船来航と共にやってきた電信機

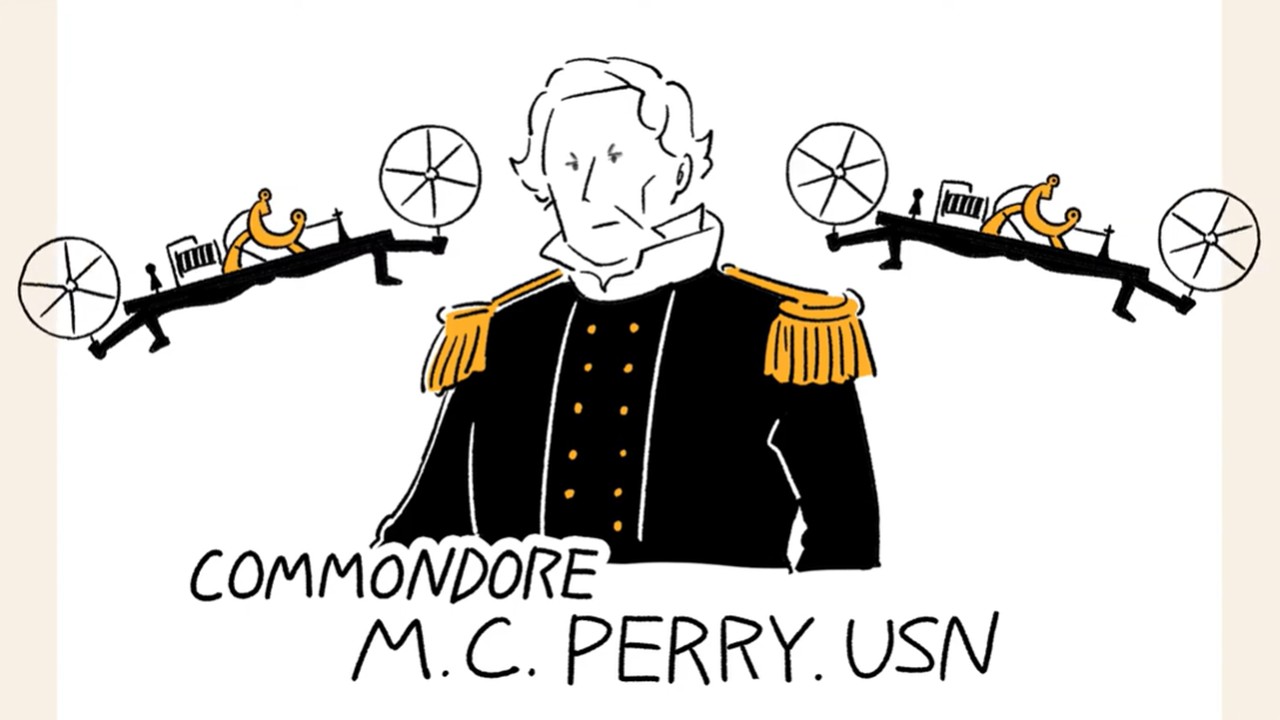

話は“黒船来航”まで遡ります。1853年、日本に開港と通商を求める親書を江戸幕府に届けることを目的に、ペリー提督が率いる艦隊が相模国浦賀沖に現れました。その翌年に再びペリーが来日しますが、その際にミシン・写真機など多くの品々を幕府に献上しました。

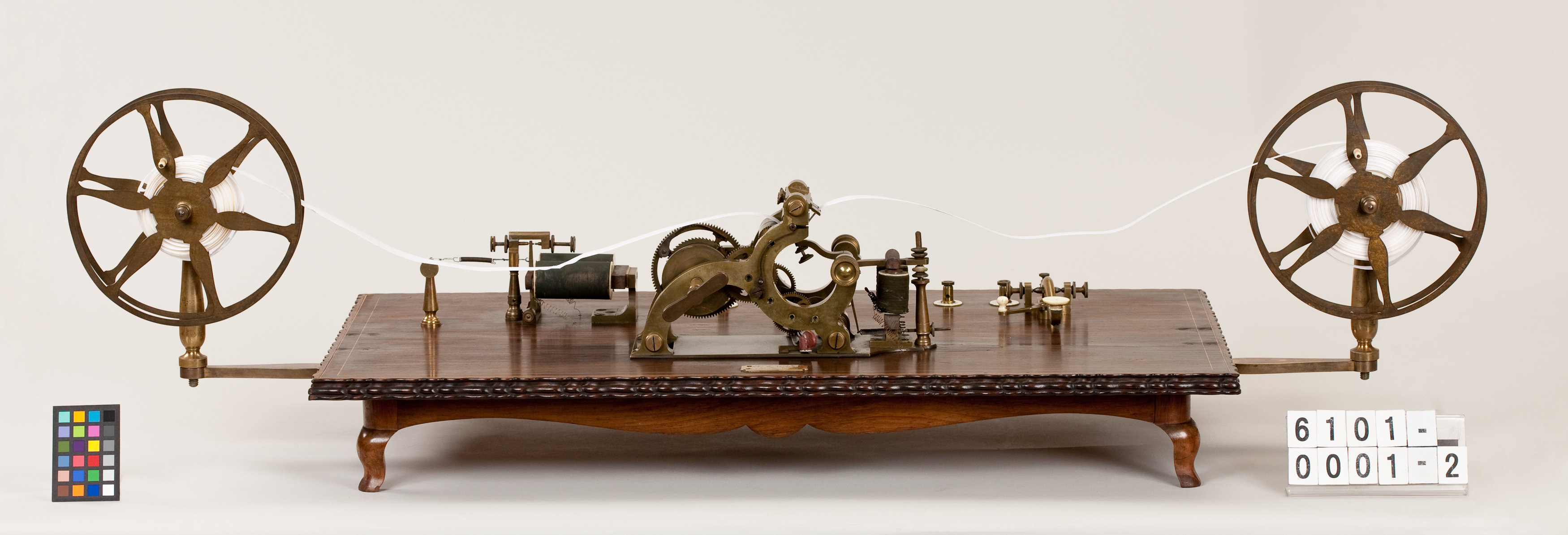

その中にあったのが、「エンボッシング・モールス電信機」。これは送信された記号を”紙テープ”に打刻して記録する仕組みで、必要な機材を持ってきたペリーは、横浜村(現・横浜市中区)で日本最初の電信実験を行いました。約1マイル(1.6km)離れたところに設置された送信機と受信機を電線で接続し、「YEDO, YOKOHAMA」(江戸、横浜)という電文が送信されたと伝えられています。

この技術に当時の日本人はとても驚いたそうですが、黒船来航で日本は混乱の時代となり、電信が普及することはありませんでした。

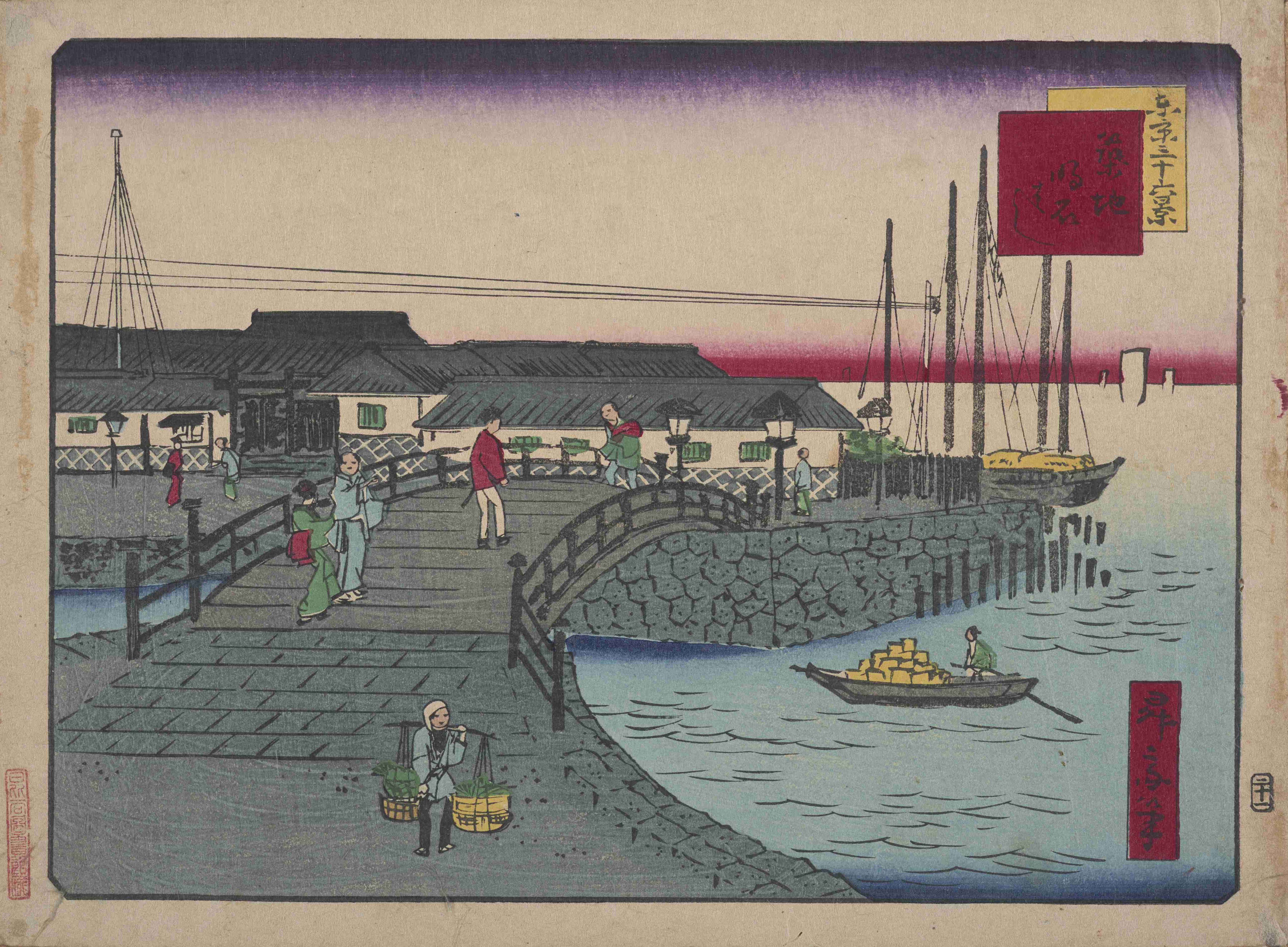

その15年後の1869年、時代は明治となり、現中央区明石町には築地居留地が設けられ、文明開化の中心地となっていました。そんな中ついに、英国から招かれた技師の指導のもと、横浜裁判所(現横浜地方裁判所付近)と築地運上所「伝信機役所」(現東京税関)を結ぶ32キロメートルの電信線架設工事がスタート。同年に業務を開始し、日本最初の公衆通信の幕が開きました。この際に用いられたのが、針で文字を指す方式の「ブレゲ指字電信機」で、その様子が野生司香雪(のうすこうせつ)によって描かれています。

特別に訓練を受けなくても使用できる反面、受信側は針から目が離せないという難点がありました。その為、1872年には「モールス方式の電信機」が主流となりました。

その後、明治政府は電信網の整備に力を入れ、数年のうちに全国で電信が普及し、経済の発展に寄与しました。後に、「エンボッシング・モールス電信機」・「ブレゲ指字電信機」は、日本の電信を発展させるきっかけを作ったものとして、国の重要文化財に指定されています。

明石町には、この日本最初の公衆通信を記念して、「電信創業之地碑(でんしんそうぎょうのちひ)」が建っています。横浜にも「電信創業の地碑」があるそうです。

(東京都中央区明石町13先 都営明石町第二アパート10号棟前)

また錦絵【「東京三十六景」「二十一」「築地明石はし」】には、市民の営みの様子の中にしっかりと電線が描かれています。まるで昔の世界に現代が映り込んでしまったような不思議な感覚ですが、人々の生活が大きく変わる節目の時を感じさせる貴重な錦絵になっています。

ぜひまちを散策される際も、電線と共に発展してきた歴史に思いを馳せながら、まち歩きをお楽しみください。